General Maurus Meyer von Schauensee

Meyer von Schauensee zeichnete sich in seiner Jugend zunächst durch eine grosse Begeisterung für Literatur und Wissenschaft aus. Er folgte jedoch dann seinem grossen Bruder Franz Bernhard und trat 1784 in die Schweizergarde in Paris ein. Auch in der Begeisterung für aufklärerische Ideen folgte er seinem Bruder. Er wurde Mitglied der Freimaurer.

Meyer von Schauensee schloss sich, während er sich noch 1789 durch seine vermittelnden Einsätze auszeichnete, der Französischen Revolution an und schwor 1791 den Verfassungseid. Er wurde in diesem Zuge französischer Staatsbürger und unter Marie-Joseph Motier, Marquis de La Fayette, Teil des französischen Generalstabs. Luzern erwog daraufhin, ihm das Bürgerrecht zu entziehen. Er nahm im Ersten Koalitionskrieg am Pyrenäenfeldzug teil. 1793 und 1794 war er in Foix aufgrund einer angeblichen revolutionsfeindlichen Äusserung in Haft, und seine sämtlichen Papiere wurden beschlagnahmt.

Meyer von Schauensee wurde nach seiner Haftentlassung 1795 zum Brigadegeneral ernannt und kämpfte gegen die Aufständischen der Vendée. Im Feldzug von 1796 stand er in Italien im Einsatz. 1798 kehrte er für eine Zeit in seine Heimat zurück. Dort entwarf er für die Helvetische Republik einen Plan zur Neuorganisation des Schweizer Wehrwesens, der aber nicht umgesetzt wurde. Er kritisierte zudem die französischen Besatzer und sprach sich für gemässigte liberale Positionen sowie einen Bundesstaat aus. Er kehrte dennoch in französische Dienste nach Italien zurück. Dort geriet er im Rahmen der Belagerung von Mantua in österreichische Kriegsgefangenschaft, in der er bis 1800 verblieb. In diese Zeit fallen von ihm verfasste militärwissenschaftliche Studien.

Meyer von Schauensee geriet nach seiner Entlassung 1800 mit Napoleon Bonaparte in Streit, weshalb dieser ihn auf Überseekommandos versetzte. 1801 wurde er Generalstabschef und Kommandant der Landungstruppe im Mittelmeerseekrieg gegen England und 1802 schliesslich Generalstabschef der Französischen Antillenarmee und sollte den Einsatz gegen den Aufstand auf Saint-Domingue führen. Doch bereits kurz nach seiner Ankunft dort starb er am Gelbfieber.

Quelle: Wikipedia

Ernst Brunner

Dem exzentrischen und lebensfreudigen Privatbankier Ernst Brunner gelang es, in den 1960er-Jahren die biedere Gesellschaft Luzerns zu verzaubern. Seine Grosszügigkeit war legendär, sein Geschäftseifer so umstritten wie bewundert und seine Fuchsjagden ein alljährlich wiederkehrender Höhepunkt des gesellschaftlichen Lebens.

So spektakulär wie sein Leben war auch sein Abgang: Inmitten einer rauschenden Party in seiner Villa stahl er sich im Dezember 1970 mit einer Zyankalikapsel aus dem Leben. Nur wenige Tage nach seinem Selbstmord stürzte die Fassade des Luzerner Bankiers vollends ein – und die Innerschweiz wurde von einem Finanzskandal erschüttert, der alles Bisherige in den Schatten stellte. Millionen an Kundengelder hatten sich ins Nichts aufgelöst, zurück blieb ein Schuldenberg von über zwölf Millionen Franken.

Quelle: «DOK»: Der Krösus von Luzern SRF

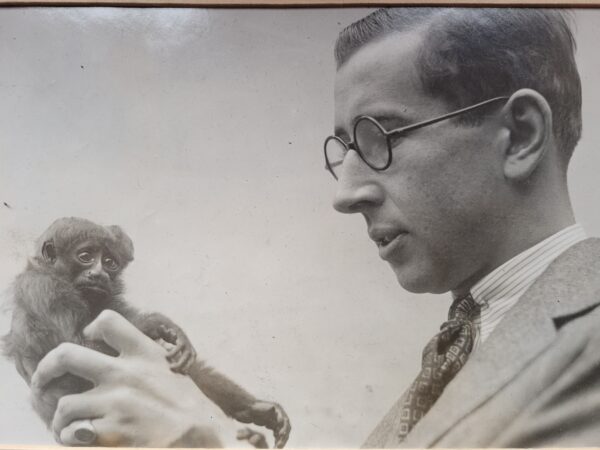

Baron Rodolphe Meyer von Schauensee

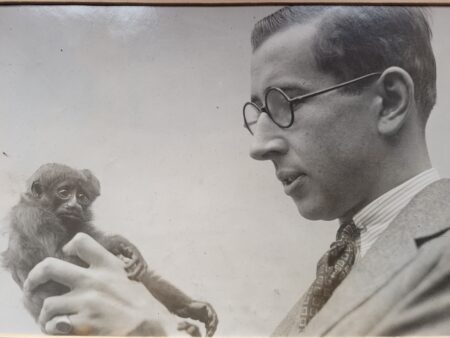

Meyer de Schauensee wurde als Sohn des Schweizer Barons Frederick Meyer de Schauensee und seiner US-amerikanischen Frau Matilda Toland in Rom geboren. Auf Schloss Schauensee, dem Landsitz seines Vaters nahe Luzern, verbrachte er einen Teil seiner Kindheit. Er besuchte Schulen in Rom und Florenz, bevor er und seine Mutter 1913 in die Vereinigten Staaten auswanderten.

Bereits als junger Mann zeigte Meyer de Schauensee großes Interesse an der Beobachtung von Vögeln, und so unterhielt er am Wohnsitz seiner Mutter in Wynnewood nahe Philadelphia eine Voliere mit exotischen Vögeln. In den 1920er-Jahren besuchte er die Academy of Natural Sciences in Philadelphia, wo er die Bekanntschaft mit dem Ornithologen James Bond machte. In der Folgezeit arbeiteten Bond und Meyer de Schauensee häufig bei Studien der neotropischen Avifauna zusammen.

Ab 1926 sammelte Meyer de Schauensee lebende Tiere und Bälge (insbesondere von Schlangen, Fischen und Vögeln) in Kolumbien, Peru, Guatemala, Bolivien, Brasilien, Kenia, im südlichen Afrika, China, Burma, Thailand und in Indonesien. Ab 1935 finanzierte er Expeditionen, die unter anderem in den Südpazifik gingen. So konnte er innerhalb von 50 Jahren den Museumsbestand der Academy of Natural Sciences in Philadelphia von 80.000 auf über 170.000 Bälge erhöhen. Meyer de Schauensee verfasste sechs Bücher. Zwischen 1948 und 1952 erschien „The Birds of the Republic of Colombia“, 1964 veröffentlichte er „The Birds of Colombia“ und 1966 „The Species of Birds of South America“. 1970 erschien „A Guide to the Birds of South America“, das in ornithologischen Kreisen als sein wichtigstes Buch angesehen wird. 1978 wurde „A Guide to the Birds“ of Venezuela veröffentlicht und zwei Wochen vor seinem Tod im Jahre 1984 erschien sein letztes Werk „The Birds of China“. Darüber hinaus übersetzte er Tommaso Salvadoris Standardwerk „Birds of Borneo“ ins Englische.

Mit seiner Frau Williamina W. Wentz hatte Rodolphe Meyer de Schauensee zwei Töchter.

Quelle: wikipedia

Glögglifrosch

So tönt der “Glögglifrosch” im Schlossgarten:

(Video: Thomas Rösli)

Ihr glockenartiger Ruf ist so aussergewöhnlich wie ihre Brutpflege. Mit der Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) kürt Pro Natura eine stark bedrohte Amphibienart zum Tier des Jahres 2013.

Die Lebensweise der Geburtshelferkröte ist einzigartig unter den einheimischen Amphibien. Während Wochen trägt der Krötenvater die Eier huckepack. Sind die Kaulquappen schlupfbereit, liefert er sie prompt und zuverlässig am Gewässer ab.

Mit der Wahl des fürsorglichen «Glögglifroschs» zum Tier des Jahres 2013 macht Pro Natura auf den dramatischen Rückgang der einheimischen Amphibien aufmerksam und fordert mehr Feuchtgebiete für Frösche und Kröten, Molche und Salamander.

Nächtliche Futtersuche

© Axel BirginGeburtshelferkröten sind keine besonderen Feinschmecker

© Axel BirginGeburtshelferkröten sind keine besonderen Feinschmecker

Die Geburtshelferkröte ist ein zierlicher Froschlurch von gerade einmal 3.5 bis 5 Zentimetern Grösse. Ihre Oberseite ist gräulich, der Bauch weisslich. Eine Reihe vergrösserter, oft rötlich gefärbter Warzen zieht sich über ihre Flanken. Faszinierend sind die grossen, goldenen Augen mit senkrechter Pupille. Tagsüber versteckt sich die Geburtshelferkröte in Erdhöhlen und Mauslöchern, unter Steinen, in Mauerfugen, Sandhaufen oder Gartenbeeten. Ist es warm und feucht genug, verlässt sie abends ihren Schlupfwinkel und geht auf Nahrungssuche. Was das Menu betrifft, ist sie nicht heikel: Sie schnappt sich ziemlich alles, was ihr vors Maul kriecht und kleiner ist als sie selbst, wie Insekten, Spinnen, Asseln, Schnecken und Würmer.

Konzert der Kavaliere

© Kurt GrossenbacherGeburtshelferkröten bei der Paarung

© Kurt GrossenbacherGeburtshelferkröten bei der Paarung

«Glögglifrosch» nennt der Volksmund die Geburtshelferkröte. Der Name kommt nicht von ungefähr: Geburtshelferkröten zeigen sich dem Menschen selten. Meist bemerkt man sie überhaupt nur wegen ihres eigentümlichen Rufes. Von Ende März bis August buhlen die Männchen abends mit hellen, kurzen Lauten um die Gunst paarungsbereiter Weibchen. Was im Solo an einen Funkton erinnert, klingt im Chor wie ein mehrstimmiges Glockenspiel. Hat einer der singenden Kavaliere ein Weibchen für sich gewonnen, umklammert es dieses mit den Vorderbeinen. Ein langes und kompliziertes Paarungsritual beginnt.

Brutpflege ist Männersache

© Jan RyserMännchen mit Eigelege

© Jan RyserMännchen mit Eigelege

Anders als alle anderen Froschlurche paaren sich Geburtshelferkröten an Land und legen ihre Eier nicht in ein Gewässer ab. Vielmehr formt das Krötenpaar mit allen vier Hinterbeinen sorgsam ein Körbchen. In dieses entlässt das Weibchen zwei Laichschnüre, die vom Männchen sofort besamt werden. Schliesslich reckt und streckt das Männchen seine Hinterbeine mehrmals durch das Gewirr der Laichschnüre, sodass sich diese um seine Fersengelenke wickeln.

Das Weibchen ist nun aus der Pflicht entlassen. Das Männchen übernimmt manchmal noch ein oder zwei weitere Gelege von anderen Weibchen. Die kostbare Fracht gut vertäut an den Beinen, sucht sich der Krötenvater ein feuchtwarmes, für die Eireifung günstiges Versteck. Nach 3 bis 6 Wochen Hütedienst bringt er die reifen Eier zum Gewässer. Innert Minuten beginnen die Larven zu schlüpfen. Die Kaulquappen verwandeln sich entweder noch im selben Herbst in landlebende Tiere oder überwintern als Larven im Gewässer. Dann werden sie stattliche 9 Zentimeter lang – grösser als alle anderen einheimischen Kaulquappen.

Ufernahe Wohnquartiere

© Andreas MeyerLebensraum der Geburtshelferkröte

© Andreas MeyerLebensraum der Geburtshelferkröte

In der Schweiz kommt die Geburtshelferkröte vor allem im Hügelland und in den Voralpen vor. Südlich der Alpen fehlt sie. Für die Entwicklung der Larven braucht sie zwingend Wasser. Die Art des Gewässers scheint dabei zweitrangig zu sein: Die Tiere setzen ihre Kaulquappen sowohl in Tümpel, Weiher und Teiche als auch in langsam fliessende Abschnitte von Bächen oder Flüssen.

Einmal dem Wasser entstiegen, verbringen Geburtshelferkröten den Rest ihres Lebens an Land. Sie siedeln sich deshalb nur dort an, wo sie nahe am Gewässer auch den passenden Landlebensraum finden. Dabei bevorzugen sie gut besonnte Böschungen mit lockerem, grabbarem Boden. Diese Nähe von Wasser- und Landlebensraum findet die Geburtshelferkröte vor allem in Auengebieten, Rutschhängen, Kiesgruben und Steinbrüchen, aber auch an günstig gelegenen, meist fischfreien Weihern und Teichen.

Glögglifrosch in Not

© Pro NaturaDie Wechselkröte gilt in der Schweiz als ausgestorben

© Pro NaturaDie Wechselkröte gilt in der Schweiz als ausgestorben

Die Geburtshelferkröte gilt in der Schweiz als stark gefährdet. In den letzten 25 Jahren ist rund die Hälfte ihrer Vorkommen erloschen. Doch nicht nur der Glögglifrosch ist in Bedrängnis. Von den 20 einheimischen Amphibienarten stehen 14 auf der Roten Liste. Eine davon gilt in der Schweiz bereits als ausgestorben. Damit gehören die Amphibien zu den am stärksten bedrohten Tiergruppen unseres Landes.

Amphibien fehlt das Wasser

© Pro NaturaEin Problem sind kanalisierte Bäche

© Pro NaturaEin Problem sind kanalisierte Bäche

Amphibien brauchen Gewässer als Lebensraum. Doch das viel gepriesene «Wasserschloss Schweiz» ist heute zu trocken. Flüsse wurden kanalisiert, Bäche eingedolt, Weiher und Tümpel trockengelegt, feuchte Wiesen drainiert. Insgesamt wurden neun von zehn Feuchtgebieten trockengelegt. Besonders rar sind jene Gewässer geworden, die ab und zu austrocknen. Dabei sind gerade diese für seltene Amphibienarten ein Paradies, weil in ihnen kaum Fressfeinde wie Fische oder Libellenlarven leben.

Weitere Faktoren machen den Amphibien zusätzlich zu schaffen: In unserer intensiv genutzten Landschaft fehlt es den Tieren an Schlupfwinkeln, viele Laichgebiete sind isoliert, in fischfreie Gewässer werden Fische eingesetzt, Amphibien werden überfahren, durch Pestizide oder Mineraldünger geschädigt oder von einer neuen Pilzkrankheit befallen.

Das Hauptproblem für die Not der Amphibien bleibt jedoch unsere entwässerte Landschaft. Pro Natura setzt sich deshalb dafür ein, dass bestehende Amphibiengewässer erhalten sowie neue Amphibienlebensräume geschaffen werden.

pro natura

Hedy Salquin

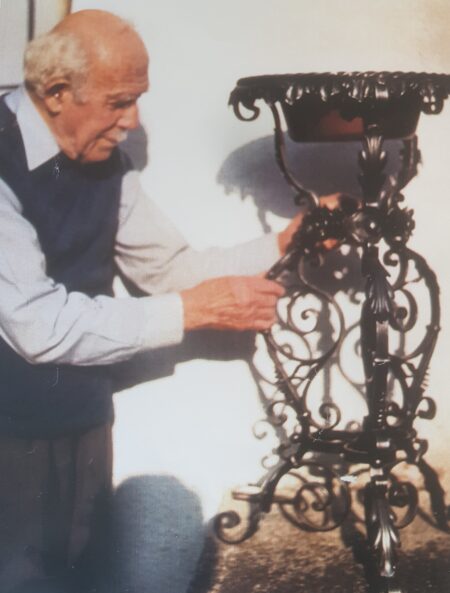

Josef Renggli

Kunstschlosser

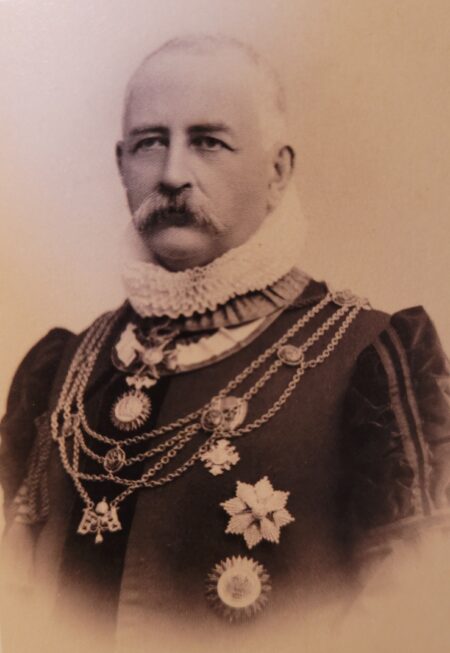

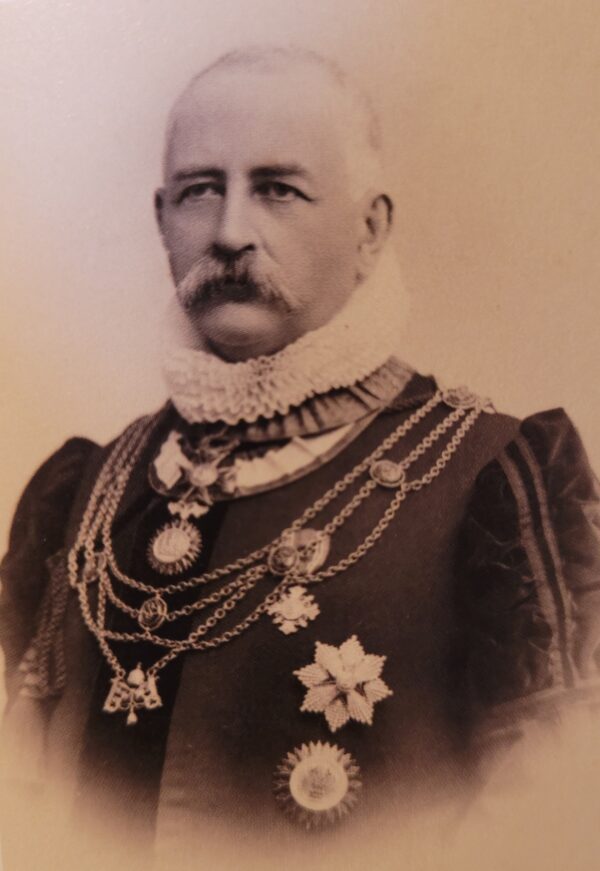

Leopold Maria Meyer von Schauensee

Kommandant der Schweizergarde (1901-1910)

Er wurde geboren in Rom am 17. Juli 1852 ( † 15. Oktober 1911) als Sohn des Gardeobersten Xaver Meyer von Schauensee, welcher am 3. September 1848 von Pius IX. zum Kommandanten der Schweizergarde ernannt worden war und im darauffolgenden November heldenmütig den Papst gegen die Republikaner verteidigt hatte. Nachdem der junge Leopold sein Gymnasium in Rom, Schwyz und Feldkirch vollendet und der Schweiz als Artillerist gedient hatte, ward er am 16. Oktober 1872 unter dem Obersten von Sonnenberg in die Garde einberufen mit der Verleihung des Leutnantsgrades.

Als Graf Louis de Courten um 1901 seine Demission als Oberst eingereicht hatte, folgte ihm Baron Meyer auf dem verantwortungsvollen Posten. In die letzte Zeit seiner Amtstätigkeit fällt das denkwürdige Ereignis der 400 jährigen Erinnerungsfeier der Gründung der päpstlichen Schweizergarde.

Oberst Leopold Meyer von Schauensee erfreute sich des besonderen Wohlwollens und liebevollen Vertrauens des Heiligen Vaters, der ihn des öfteren in hohem Masse auszeichnete und seinen allzu frühen Tod auf das tiefste beklagte.

Viele Ehrenzeichen schmückten die Brust des Obersten: der Piusstern und das grosse Komturkreuz des heiligen Gregor, der spanische Orden Karls III., das Marianische Halskreuz der deutschen Ritter, der Siamesische Kronenorden, die Verdienstmedallie pro ecclesia et pontifice und diejenige Pius X.

Rundschau 1911, Benzinger Einsiedeln

Eva Brunner

Eva Brunner lebt und arbeitet seit 1987 in Berlin. Sie studierte Communications (Film & Photography) am American College of Rome, in Rom. Während ihrer Anfänge als Theaterfotografin begann sie, Stücke zu schreiben, die in Rom uraufgeführt wurden.

Seit 2005 beschäftigt sie sich intensiv mit der Fotografie, 2007-11 im Meisterkurs Arno Fischer an der Ostkreuz-schule für Fotografie Berlin, gefolgt von Workshops und Seminaren bei Anders Petersen, Sven Marquardt & Wolfgang Zurborn. Eva war Mitbegründerin der Produzentengalerie exp12 in Berlin.

In ihren Arbeiten beschäftigt sich Eva mit der Vielschichtigkeit der Realität und den darunterliegenden narrativen Strukturen – deren Brüchen und Zerstückelungen. Sie ist fasziniert von der Komplexität der menschlichen Identität („Ich bin dann mal Barbara”) und den vielfältigen Aspekten der Natur in einer Welt der Künstlichkeit („No Escape from Paradise“). Ihr neues Fotoprojekt “Perchance to Dream” ist ein fiktives Tage-buch, das zwischen Traum und Wirklichkeit – zwischen Schnappschüssen und aufwändigen Inszenierungen hin und her oszilliert – unterstützt von ihrem Model und Lebenspartner, dem Science-Fiction-Autor Bernhard Kempen.

Hörspiel: “Blauensee” von Eva Brunner

Turmfalke

Der Turmfalke ist vor allem für seine Jagdweise bekannt: Plötzlich stellt er sich im Flug gegen den Wind und verharrt dank dem Rüttelflug und dem breit gefächerten Schwanz erstaunlich lange an der gleichen Stelle, um nach Mäusen Ausschau zu halten. Bei uns ist der Turmfalke noch weit verbreitet, ist aber seit den Sechzigerjahren in den Niederungen wesentlich seltener geworden. Schuld daran sind die ausgeräumten, intensiv genutzten Landschaften, wodurch das Nahrungsangebot und die Nistmöglichkeiten abgenommen haben.

Gefährdungsstatus

Prioritätsart für Artenförderung

potenziell gefährdet (NT)

Rote Liste CH

Merkmale

ziegelrote Oberseite; spitze Flügel und langer Schwanz; beim Männchen sind Kopf, Bürzel und Schwanz blaugrau, Schwanz am Ende mit schwarzer Binde; beim Weibchen ist der Schwanz gestreift und hat ebenfalls eine schwarze Binde; kennzeichnender Rüttelflug.Zum Vergleich hinzufügen

Eigenschaften

Vogelgruppe

Falken

Länge (cm)

32-35

Spannweite (cm)

71-80

Gewicht (g)

190-300

Nahrung

Insekten, Kleinsäuger, Vögel

Lebensraum

Gebirge, Kulturland, Siedlungen

Zugverhalten

Standvogel und Kurzstreckenzieher

Brutort

Felsnischen, Gebäude, Bäume

Brutdauer (Tage)

27-31

Jahresbruten

1

Gelegegrösse

4-6

Nestlingsdauer / Flugfähigkeit (Tage)

27-30

Höchstalter EURING

23 Jahre 10 Monate

Höchstalter CH

–

Status (in CH)

Ganzjährig häufig

Bestand

Bestand (2013-2016)

5’000-7’500 Paare

Rote Liste CH

potenziell gefährdet (NT)

Die Krienser Bevölkerung

Antenne vom 11.03.1963 – Play SRF

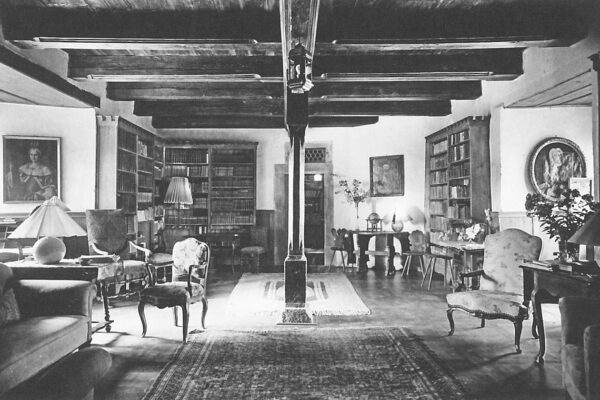

Seit 1963 ist Kriens Besitzerin des Schlosses Schauensee. Die Übernahme geht zurück auf die Intervention der Krienser Bevölkerung. Diese wehrte sich, als 1962 der Plan in Kriens die Runde machte, der Schlosshügel solle verkauft und bebaut und das Schloss deshalb verkauft werden. Die Juristen waren sich aber nicht einig, ob der Besitz eines Fideikommiss‘ überhaupt verkauft werden könne. Trotzdem wurde am 12. Januar 1963 der Verkauf an die private St. Galler BELSA AG für einen Verkaufspreis von 1.5 Mio. Franken beschlossen. Der Grosse Rat in Luzern hatte den Verkauf zu bewilligen.

Einen Monat später formierte sich im traditionsbewussten Kriens der Widerstand gegen den Verkauf. An der Spitze des Widerstands stand Dr. Alexander Wili. An einer öffentlichen Versammlung im Hotel Pilatus wurde ein Aktionskomitee gegründet. Der Gemeinderat beschloss darauf, den Erwerb des Schlosses selber anzustreben. Mit dem Kauf wollte Kriens ein Stück Heimat bewahren, das Schloss und das Land im Sinne einer Geldanlage erwerben. Gleichzeitig wollt die Gemeinde auch die Nutzung des Schlosshogers als Schlittelhang und Skiabfahrt von der Krienseregg sowie als Naherholungsort für spätere Generationen sichern.

Das Angebot wurde mit einem «Marsch nach Luzern» bekräftigt. Die damals überbrachte Bittschrift hängt noch heute im Eingangsbereich. Rund 2‘000 Krienserinnen und Krienser marschierten am 9. März 1963 vor das Luzerner Regierungsgebäude, um sich für den Verkauf des Schlosses einzusetzen. Der «Bittgang» war tags darauf sogar in der Sendung «Antenne» des Schweizer Fernsehens prominentes Thema.

Es wirkte: Am 28. April 1963 kam es in Kriens zur Volksabstimmung. Das Krienser Stimmvolk stimmte mit 1’885 JA gegen 550 NEIN zu, dass die Gemeinde die gesamte Schlossliegenschaft selber kaufen dürfe. Seither befindet sich das Schloss Schauensee im Besitz der Stadt Kriens.

Mauersegler

Kaum ein Vogel ist besser an das Leben in der Luft angepasst als der Mauersegler. Der ausgezeichnete Flugjäger sieht einer Schwalbe ähnlich, fliegt aber rasanter. Im Flug schläft er und paart sich auch. Bei den abends aufsteigenden Mauerseglern dachte man früher, dass sie in der Dunkelheit zurückkehrten oder die Nacht auf dem Mond verbrächten. Der Baselbieter Ornithologe Emil Weitnauer studierte das Nachtleben der «Spyren» bis in alle Einzelheiten, zuerst per Ballon und Flugzeug und mit starken Scheinwerfern, später mit Radartechnik.

Merkmale

braunschwarz, ausgenommen ein heller Kinnfleck; lange, sichelförmige Flügel; kurzer gegabelter Schwanz; Geschlechter gleich; auffällige, durchdringende “srieh-srieh”-Rufe.Zum Vergleich hinzufügen

Eigenschaften

Vogelgruppe

Segler

Länge (cm)

16-17

Spannweite (cm)

40-44

Gewicht (g)

36-50

Nahrung

Insekten, Spinnen

Lebensraum

Siedlungen

Zugverhalten

Langstreckenzieher

Brutort

Gebäude

Brutdauer (Tage)

20

Jahresbruten

1

Gelegegrösse

2-3

Nestlingsdauer / Flugfähigkeit (Tage)

36-48

Höchstalter EURING

21 Jahre 0 Monate

Höchstalter CH

21 Jahre 0 Monate

Status (in CH)

Häufiger Brutvogel, häufiger Durchzügler

Bestand

Bestand (2013-2016)

40’000-60’000 Paare

Rote Liste CH

potenziell gefährdet (NT)

Prioritätsart für Artenförderung

Ja

Ritter Rudolf von Schauensee

1257, † 1317, von Kriens. 1282 als Ritter erwähnt. Sohn des Heinrich Schnyder. Ledig. Rudolf bewohnte die Burg Schauensee bei Kriens. Durch seine Pilgerreise 1287 an die Grabstätte des hl. Jost in Saint-Josse-sur-Mer (Picardie) wurde er zu einem Wegbereiter für die Jost- bzw. Jodokus-Verehrung des 14.-15. Jh. im deutschsprachigen Raum. In seinem Testament, das Schauensee vor seiner Abreise verfasste, vergabte er seine Güter an kirchl. Institutionen. Nach seiner Rückkehr gründete er verschiedene Stiftungen, insbesondere zu Ehren des hl. Jost.

Melchior Schnyder

Lehrer, Grossrat und Chronikschreiber, 1774 – 1858

Schnyder ist im Pförtnerhaus des Schlosses Schauensee aufgewachsen.

Nach einem Aufenthalt bei Pestalozzi in Yverdon errichtete er im Frühling 1809 im alten Sigristenhaus (Pfrundhaus am Kirchrainweg) die Krienser Stadtschulen. Er war auch der erste, der an Urkunden, Überlieferungen und Büchern die Krienser Geschichte zu erforschen begann. Seine “Merkwürdigkeiten von Kriens” gesammelt in der sogenannten “Schnyder Chronik”, sind für geschichtlich Interessierte eine Fundgrube.

Sein Portrait befindet sich unter anderem auf dem Krienser Stadtbrunnen im Bellpark.

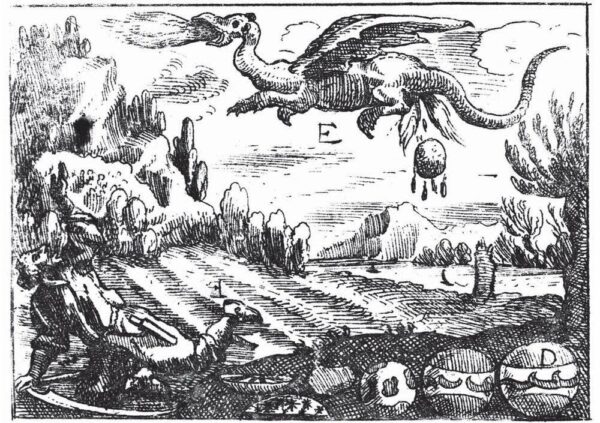

Drachenstein

«In einer Schweti geronnenen Blutes» soll der Drachenstein im Jahre 1420 über dem Pilatus abgeworfen worden sein. So Bauer Stempflin aus Rothenburg. Er habe einen feurigen Drachen beobachtet der von der Rigi zum Pilatus flog und dabei eine sulzartige Masse abwarf, woraus Bauer Stemplin mit seinem Heurechen einen runden Stein herausfischte. 1509 kaufte der Gerichtsschreiber und Wundarzt Martin Schryber den Stein einem Nachkommen Stempflins ab. 1523 liess sich Schryber die Heilkräfte des Drachensteins, durch den Schultheiss und Rat von Luzern urkundlich bezeugen.

Der Drachenstein war lange im Besitz der Familie Meyer von Schauensee. Im Jahre 1929 verkaufte sie den Stein an die Stadt Luzern für CHF 400.

Er befindet sich im Historischen Museum Luzern.

Bruder Klaus

Immer wieder soll Schloss Schauensee auch bekannte Zeitgenossen beherbergt haben. Auch wenn deren Aufenthalte weder urkundlich nachgewiesen noch auf der Zeitachse zweifelsfrei zugeordnet werden können – Franz von Assisi oder Bruder Klaus sollen Schloss Schauensee als ihr Nachtquartier genutzt haben. So jedenfalls will es die Sage: Bruder Klaus, bekannter Mystiker, Landesvater und Einsiedler («Stecket eure Grenzen nicht zu weit!») war damals für seine Vermittlertätigkeit beim Stanser Verkommnis oft in der Innerschweiz. Dabei übernachtete er auf Schloss Schauensee – in einem bescheidenen Zimmer im zweiten Obergeschoss (Heiligenzimmer). Der Sage nach soll es eine unterirdische Verbindung zwischen Schloss und Galluskirche geben… Eine Statue neben dem Eingang zur Galluskirche weist noch heute auf die Verbindung von Pfarrer Haimo Amgrund und Bruder Klaus hin.

Bild Bruder Klaus: Pöldi Häfliger

Franz Joseph Leonti Meyer von Schauensee

Komponist (1720-1789)

Ein Blick auf Meyer von Schauensees Leben verrät uns, dass das irdische Dasein dieses Mannes unter einem selten glücklichen Stern stand und zwar sowohl hinsichtlich Herkunft, Fähigkeiten, als auch betreffend des Lebenslaufs selbst.

Meyer von Schauensee ist der Abkömmling einer angesehenen Luzerner Patrizierfamilie. Sein Vater, Joseph Leonti Meyer, war Rats- und Bauherr; seine Mutter entstammte dem tessiner Adelsgeschlecht der Rusconi. Nachdem in der Heimat die Grundlagen zu einer guten Allgemeinbildung und zum Klavier-, Orgel-, Violin-, und Violoncellospiel gelegt worden waren, wird unser Meyer zur weiteren musikalischen Ausbildung nach Mailand geschickt, wo der berühmte Violinvirtuose und Komponist Ferdinando Galimberti sein Lehrer war. Anschliessend, nämlich 1742-1744, weilt er als Offizier in einem Söldnerregiment Emanuels III. von Sardinien, wo er an mehreren Feldzügen des österreichischen Erbfolgekrieges teilnimmt. Doch bleibt ihm daneben reichlich Zeit, durch Zugang zu den vornehmsten Häusern, durch Teilnahme an musikalischen Hausakademien, nicht nur zum Galantuomo sich zu entwickeln, sondern auch zum Ruf eines ausgezeichneten Clavicembalo- und Orgelspielers und eines tüchtigen Komponisten zu gelangen.

1744 nach der Heimat zurückgekehrt, warten seine verschiedenen Ämter in der öffentlichen Verwaltung, die er ehrenvoll bekleidet bis zu seinem 1752 erfolgten Übertritt in den Stand eines katholischen Geistlichen. Im gleichen Jahr wird er Organist des Stiftes St. Leodegar in der Stadt Luzern, welchen Posten er bis zu seinem Tode erfolgreich verwaltete.

Werke (unter anderem):

“Hans Hüttenstock (1769)”

“Engelbergische Talhochzeit (1781)”